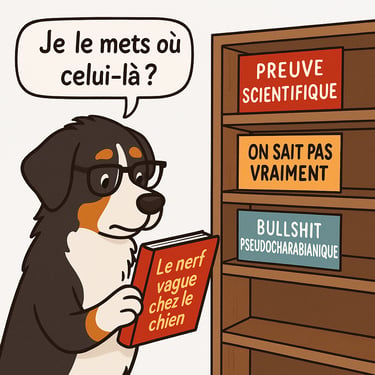

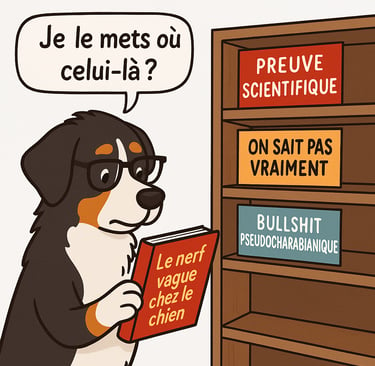

Le rôle du nerf vague chez le chien : entre données scientifiques et illusions pratiques

Vous aussi, vous voyez passer toutes ces pubs sur le nerf vague ? Vous aimeriez comprendre de quoi il s’agit ? Est-ce vraiment efficace… ou seulement vague ? Le nerf vague existe bien, il joue un rôle important dans la digestion, le cœur et la régulation du stress. Mais attention : rien ne prouve qu’un massage ou un gadget puisse corriger les problèmes de comportement de nos chiens.

9/5/20254 min read

Le rôle du nerf vague chez le chien : entre données scientifiques et illusions pratiques

Depuis quelque temps, le “nerf vague” est présenté comme une clé révolutionnaire pour calmer les chiens stressés, anxieux ou réactifs. Des articles, vidéos et formations fleurissent sur le sujet, affirmant que sa stimulation permettrait de résoudre des troubles du comportement.

Mais qu’en est-il réellement ? Dans cet article, nous faisons le point, en nous appuyant sur la littérature scientifique, afin de distinguer faits établis, hypothèses intéressantes et extrapolations dangereuses.

1. Le nerf vague : un acteur majeur du système nerveux

Le nerf vague, ou dixième nerf crânien, innerve de nombreux organes (cœur, poumons, tube digestif). Chez l’humain comme chez le chien, il participe à la régulation du système nerveux autonome :

ralentissement de la fréquence cardiaque,

régulation de la respiration,

stimulation de la digestion,

modulation de certaines réponses immunitaires (Tracey, 2002).

Ces fonctions sont établies et reconnues en physiologie vétérinaire.

2. Nerf vague et axe intestin-cerveau

Les recherches récentes ont mis en évidence l’importance du microbiote intestinal dans la régulation de l’humeur et des émotions, via l’axe intestin-cerveau (Cryan & Dinan, 2012). Le nerf vague joue un rôle dans cette communication bidirectionnelle.

Chez l’animal de laboratoire (souris, rat), certaines études ont montré que des modifications du microbiote influencent le comportement, et que la section du nerf vague annule cet effet (Bravo et al., 2011).

➡️ Ces résultats suggèrent un lien, mais il est essentiel de rappeler que :

les études concernent principalement les rongeurs, pas les chiens de compagnie,

le passage de la recherche fondamentale à la pratique éducative n’est pas direct.

3. Stimulation du nerf vague : que disent les études ?

Chez l’humain, l’électrostimulation du nerf vague (VNS) est utilisée dans des cas médicaux précis :

épilepsie pharmaco-résistante (Groves & Brown, 2005),

dépression sévère résistante (Nemeroff et al., 2006).

Il s’agit de protocoles invasifs ou transcutanés, réalisés en milieu médical.

Chez le chien, l’électrostimulation vagale a été explorée en recherche vétérinaire, mais dans des contextes pathologiques spécifiques (épilepsie canine), pas en éducation comportementale.

Aucune étude ne démontre que des massages, caresses ou gadgets “activent” directement le nerf vague d’un chien et corrigent ses troubles comportementaux.

4. Les effets réels des pratiques associées

Cela ne veut pas dire que les gestes proposés (massage, contact doux, respiration calme du maître) sont inutiles. Ils peuvent avoir des effets bénéfiques par d’autres voies :

augmentation de l’ocytocine via le contact humain-animal (Handlin et al., 2011),

diminution de la fréquence cardiaque après des interactions positives (Odendaal & Meintjes, 2003),

co-régulation émotionnelle entre le maître et le chien (Palmer & Custance, 2008).

Mais ces effets relèvent de la relation et du bien-être tactile, pas d’une stimulation vagale prouvée.

5. Les risques des extrapolations abusives

Le problème éthique survient quand ces données sont transformées en promesses commerciales :

faire croire qu’un simple massage va “réparer” un chien réactif,

retarder une prise en charge éducative adaptée,

renforcer la détresse des maîtres quand la méthode échoue.

Un chien qui tire en laisse, aboie sur ses congénères ou détruit en l’absence ne souffre pas d’un “blocage nerveux”, mais de difficultés émotionnelles et d’apprentissages inadaptés.

6. Ce que la science dit clairement : l’éducation et le renforcement positif

Les bases solides en éducation canine ne reposent pas sur le nerf vague, mais sur l’apprentissage.

Skinner (1953) a montré que le comportement est fonction de ses conséquences.

Hiby, Rooney & Bradshaw (2004) : les chiens éduqués avec des méthodes basées sur le renforcement positif présentent moins de comportements problématiques et une meilleure obéissance que ceux éduqués par coercition.

Herron, Shofer & Reisner (2009) : les méthodes punitives augmentent le risque d’agressivité et de peur.

Le consensus scientifique actuel est clair : le renforcement positif est plus efficace, plus sûr et meilleur pour le bien-être que la coercition.

7. Conclusion : entre fascination et rigueur

Le nerf vague est un acteur fascinant de la physiologie. Il joue un rôle réel dans la régulation du cœur, de la digestion et de l’axe intestin-cerveau.

Mais en éducation canine, il est dangereux de laisser croire qu’une stimulation manuelle puisse remplacer un travail éducatif progressif, basé sur le renforcement positif.

👉 Pour le bien-être du chien, mieux vaut s’appuyer sur ce qui est démontré : une alimentation adaptée, des soins vétérinaires si nécessaires, un environnement enrichi et une éducation respectueuse, patiente et cohérente.

Bibliographie

Bravo, J. A., et al. (2011). Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. PNAS, 108(38), 16050–16055.

Cryan, J. F., & Dinan, T. G. (2012). Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nature Reviews Neuroscience, 13(10), 701–712.

Groves, D. A., & Brown, V. J. (2005). Vagal nerve stimulation: a review of its applications and potential mechanisms that mediate its clinical effects. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 29(3), 493–500.

Handlin, L., et al. (2011). Short-term interaction between dogs and their owners: effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate—an exploratory study. Anthrozoös, 24(3), 301–315.

Herron, M. E., Shofer, F. S., & Reisner, I. R. (2009). Survey of the use and outcome of confrontational and non-confrontational training methods in client-owned dogs showing undesired behaviors. Applied Animal Behaviour Science, 117(1-2), 47–54.

Hiby, E. F., Rooney, N. J., & Bradshaw, J. W. S. (2004). Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. Animal Welfare, 13(1), 63–69.

Nemeroff, C. B., et al. (2006). VNS therapy in treatment-resistant depression: clinical evidence and putative neurobiological mechanisms. Neuropsychopharmacology, 31(7), 1345–1355.

Odendaal, J. S. J., & Meintjes, R. A. (2003). Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. Veterinary Journal, 165(3), 296–301.

Palmer, R., & Custance, D. (2008). A counterbalanced version of Ainsworth’s Strange Situation Procedure reveals secure-base effects in dog–human relationships. Applied Animal Behaviour Science, 109(2-4), 306–319.

Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. Macmillan.

Tracey, K. J. (2002). The inflammatory reflex. Nature, 420(6917), 853–859.